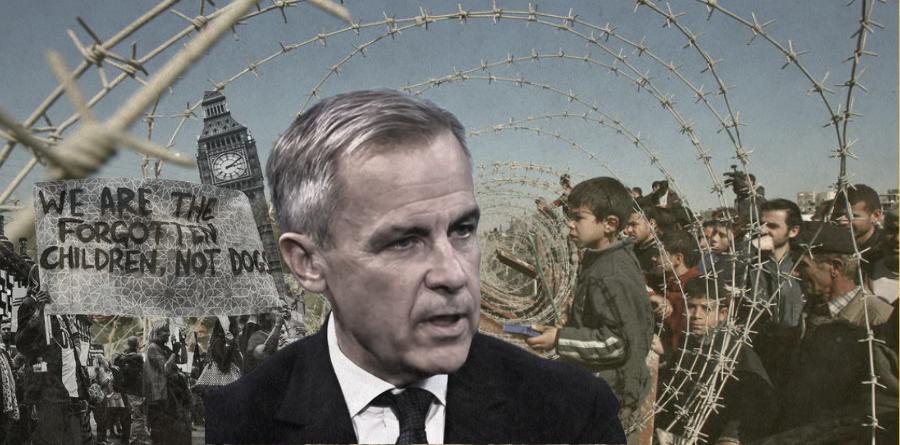

Projet de loi C-2 : Quand le Canada ferme la porte aux réfugié·es

par Hady Anne, activiste militant pour la justice migrante

Depuis le dépôt du projet de loi C-2, présenté par Ottawa comme une mesure de « sécurité rigoureuse à la frontière », nous assistons à une offensive dangereuse contre le droit d’asile et les droits fondamentaux des migrant·es.

Criminaliser les réfugié·es

Sous prétexte d’ordre et de sécurité, C-2 impose de nouvelles barrières :

une demande d’asile devient irrecevable si elle est déposée plus d’un an après l’arrivée au Canada ;

« Tel que proposé, une demande d’asile serait irrecevable si une demande d’asile est présentée plus d’un an après le première entrée de l’individu au Canada après le 24 juin 2020. » (canada.justice.gc.ca)

toute personne franchissant la frontière dite « irrégulièrement » depuis les États-Unis aura seulement 14 jours pour déposer sa demande.

« De plus, une demande d’asile ne peut être déférée si le demandeur d’asile arrive au Canada entre des points d’entrée terrestres en provenance des États-Unis et présente une demande d’asile 14 jours ou plus après la date de son entrée au Canada. Cette condition est prévue au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. » (canada.justice.gc.ca)

Ces délais arbitraires auront pour conséquence de rejeter des personnes en danger sans même leur accorder une audience juste et équitable.

Des droits vidés de leur sens

Les personnes exclues du système d’asile complet seront redirigées vers une procédure minimaliste, l’Examen des risques avant renvoi (ERAR), connue pour ses taux de rejet massifs et l’absence d’audience.

En clair : C-2 met en péril le principe de non-refoulement, pierre angulaire du droit international, qui interdit de renvoyer quelqu’un vers un pays où il risque la persécution ou la mort.

Un État toujours plus sécuritaire

C-2 ne s’arrête pas là :

élargissement de la surveillance et du partage de données personnelles ;

pouvoirs discrétionnaires permettant d’annuler en bloc des demandes au nom de « l’intérêt public » ;

confusion entretenue entre migration et criminalité.

Nous savons où mène ce type de logique : à la stigmatisation des communautés racisées et des sans-statut, et à l’érosion des libertés pour toutes et tous.

Pourquoi nous devons résister

Ce projet n’est pas qu’un texte de loi : il est le reflet d’une vision du monde où les frontières valent plus que les vies humaines.

C-2 s’attaque aux plus vulnérables : femmes victimes de violences, familles déplacées par la guerre, personnes persécutées pour leurs opinions ou leur identité. Laisser passer une telle loi, c’est normaliser l’injustice et trahir les engagements internationaux du Canada.

Une riposte collective

Nous appelons à :

informer et sensibiliser partout, dans nos quartiers, nos écoles, nos milieux de travail ;

donner la parole aux premier·es concerné·es à travers témoignages, interventions publiques, créations artistiques ;

organiser des mobilisations de rue lors des débats parlementaires et devant les bureaux des élu·es* ;

exiger le retrait pur et simple de C-2 et défendre des politiques d’accueil et de régularisation.

Une autre vision est possible

La véritable sécurité ne réside pas dans la fermeture des frontières, mais dans la justice sociale, la solidarité et la dignité humaine.

Nos vies valent plus que leurs frontières.

*Solidarité sans frontière (SSF) organise d’ailleurs une manifestation le 19 octobre contre le projet de loi C-2, en solidarité avec les migrants sans statues et pour le retrait de l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) — ajout de l’éditoriale

UN PROJET DE LOI AUX CLAIRS TENDANCES AUTORITAIRES

En parallèle, le projet de loi C-2 conférerait aux autorités canadiennes des pouvoirs de surveillance accrue.

Il propose notamment d’accorder à la police le pouvoir d’exiger aux plateformes de leur « fournir des renseignements » sur un·e utilisateur·ice —incluant son nom, ses pseudonymes, ses identifiants, son numéro de téléphone et son adresse —, et ce même en l’absence d’un mandat.

L’autre partie qui inquiète particulièrement (Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information) propose, en substance, de permettre au gouvernement de forcer les plateformes de communication comme Signal et Telegram à rendre toutes les communications électroniques — y compris lorsqu’elles sont encryptées — potentiellement accessible aux autorités en créant ce qu’on appelle un backdoor. Tout aussi inquiétant, les plateformes de communication sommées d’installer ce backdoor n’auraient pas le droit d’en avertir les utilisateur·ices visé·es.